आरंभ

इतनी बड़ी परियोजना के लिए गहन सर्वेक्षणों की जरूरत थी । इस दिशा में पहला प्रयास 1970 की शुरूआत में किया गया । 1971 से 1973 के बीच सरसरी तौर पर मंगलोर तक का सर्वेक्षण किया गया तथा 1975 से 1977 के बीच दासगांव से रत्नागिरी तक का गहराई से सर्वेक्षण किया गया । अक्तूबर, 1984 में रेल मंत्रालय द्वारा मध्य रेल को रोहा और मंगलोर को दक्षिण रेलवे के साथ जोड़ने के लिए पश्चिमी समुद्र तटीय लाइन के लिए अंतिम लोकेशन इंजीनियरी-कम –यातायात सर्वेक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया । प्रारंभ में मडगांव से मंगलोर तक 325 कि.मी. के हिस्से का सर्वेक्षण किया गया तथा मार्च 1985 में इस लाइन की शेष लंबाई का विस्तार किया गया ।

दक्षिण रेलवे, जिसे इस सर्वेक्षण का काम सौंपा गया था उसने जुलाई, 1988 में मंत्रालय को कोंकण रेलवे पर अपनी रिपोर्ट पेश की । उनकी रिपोर्ट में माल यातायात और सवारी-यातायात के प्राक्कलनों को शामिल किया गया तथा बढ़ती हुई अर्थ-व्यवस्था में साफ तौर पर इस नई रेल लाइन की जरूरत को साबित किया गया ।

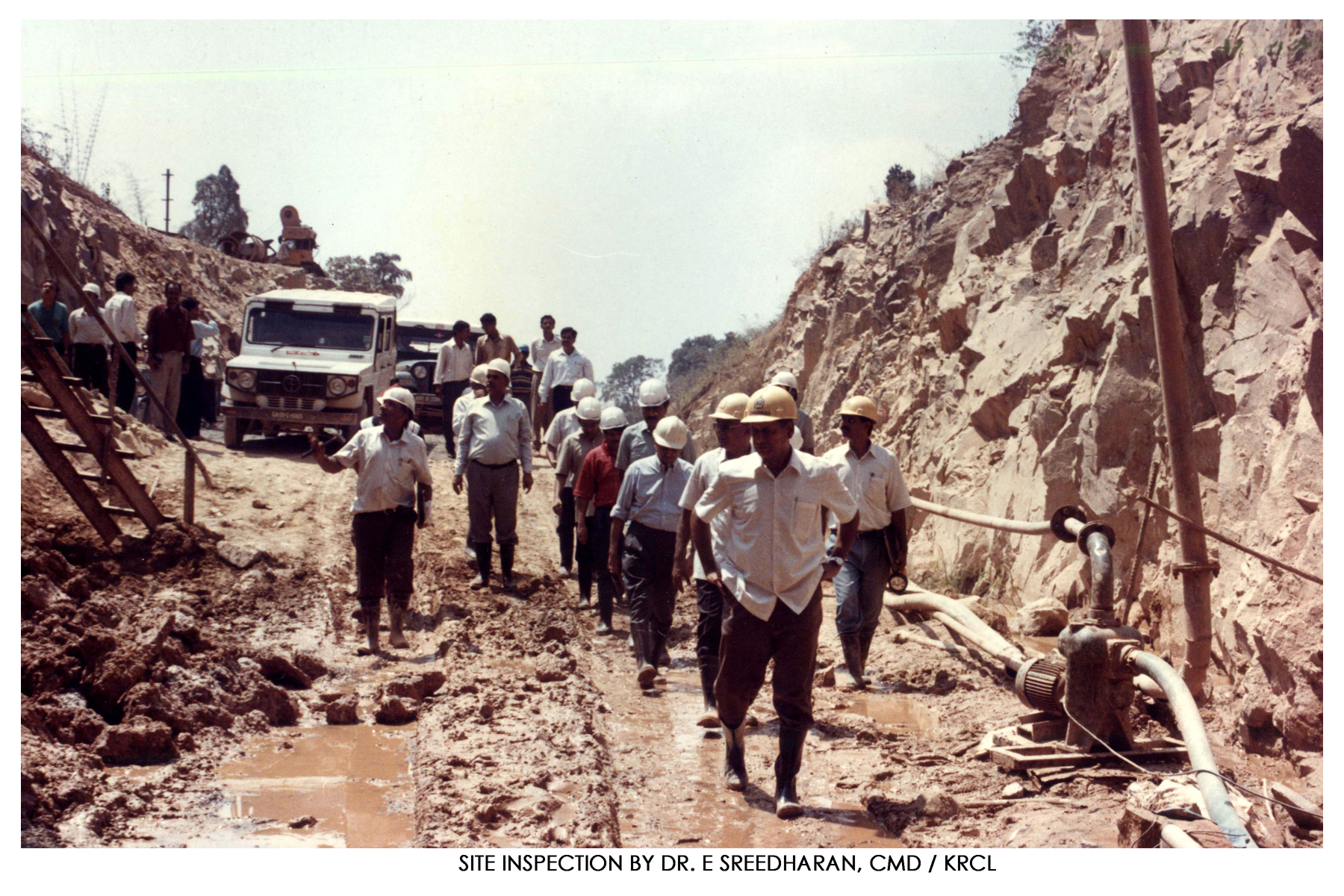

किंतु संरेखण के पहले सर्वेक्षण बहुत ज्यादा आधुनिक नहीं थे । उसमें तीखे घुमाव और ढाल थे जो रेल यातायात की क्षमता को काफी सीमित कर देते हैं इसीलिए कोंकण रेलवे ने हॉलिंग क्षमता और गति बढ़ाने के लिए दोबारा सर्वेक्षण शुरू किया । पिछली सदी में और खास तौर पर साठ के दशक में अनमनेपन से कुछ प्रयास किए गए थे जब अक्तूबर, 1964 में पनवेल को दिवा से और अप्रैल, 1966 में पनवेल को आपटा से जोड़ते हुए कोंकण क्षेत्र तक रेलवे को बढ़ाया गया था । लेकिन 1977 में जब प्रो. मधु दंडवते रेल मंत्री थे, केवल तभी कोंकण रेलवे के सपने की वास्तविक शुरूआत हुई । प्रो. दंडवते ने पहले चरण में आपटा से रोहा तक मंजूरी प्रदान की जिसे मार्च, 1986 में शुरू किया गया । इसके बाद 1989 में जब श्री जॉर्ज फर्नांडिस रेल मंत्री बने तो अत्यधिक जोश के साथ इस सपने पर काम आगे बढ़ाया गया । वास्तव में, रेल मंत्री के पद पर कार्यग्रहण के पहले ही दिन उन्होंने रेल भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों को बता दिया था कि उनके मन में दो परियोजनाओं को साकार करने की इच्छा है - एक तो बिहार में बाघा-चित्तौनी और दूसरी कोंकण रेलवे ! श्री फर्नांडिस की कोंकण रेल परियोजना पूरा होते देखने की अभिलाषा थी पर इतनी बड़ी परियोजना के लिए धनजुटाना बेहद मुश्किल काम था । डॉ. बिमल जालान, जो उस समय वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने केंद्र सरकार तथा इस रेल लाइन से लाभ मिलने वाले राज्यों के साथ मिल कर पैसा जुटा कर एक निगम बनाने का सुझाव रखा । इस धारणा के लिए श्री फर्नांडिस तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी. पी. सिंह और चार राज्यों के मुख्य मंत्रियों को सहमत कर सके । प्रो. मधु दंडवते ने भी वित्त मंत्री के रूप में दिल खोल कर अपना सहयोग दिया । श्री ई. श्रीधरन रेलवे बोर्ड में मेंबर इंजीनियरी थे और निर्माण के बारे में अनुभवीय इंजीनियर थे । वे कोंकण रेलवे की धारणा के बारे में बहुत अधिक उत्साही थे क्योंकि यह एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था ।

किंतु संरेखण के पहले सर्वेक्षण बहुत ज्यादा आधुनिक नहीं थे । उसमें तीखे घुमाव और ढाल थे जो रेल यातायात की क्षमता को काफी सीमित कर देते हैं इसीलिए कोंकण रेलवे ने हॉलिंग क्षमता और गति बढ़ाने के लिए दोबारा सर्वेक्षण शुरू किया । पिछली सदी में और खास तौर पर साठ के दशक में अनमनेपन से कुछ प्रयास किए गए थे जब अक्तूबर, 1964 में पनवेल को दिवा से और अप्रैल, 1966 में पनवेल को आपटा से जोड़ते हुए कोंकण क्षेत्र तक रेलवे को बढ़ाया गया था । लेकिन 1977 में जब प्रो. मधु दंडवते रेल मंत्री थे, केवल तभी कोंकण रेलवे के सपने की वास्तविक शुरूआत हुई । प्रो. दंडवते ने पहले चरण में आपटा से रोहा तक मंजूरी प्रदान की जिसे मार्च, 1986 में शुरू किया गया । इसके बाद 1989 में जब श्री जॉर्ज फर्नांडिस रेल मंत्री बने तो अत्यधिक जोश के साथ इस सपने पर काम आगे बढ़ाया गया । वास्तव में, रेल मंत्री के पद पर कार्यग्रहण के पहले ही दिन उन्होंने रेल भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों को बता दिया था कि उनके मन में दो परियोजनाओं को साकार करने की इच्छा है - एक तो बिहार में बाघा-चित्तौनी और दूसरी कोंकण रेलवे ! श्री फर्नांडिस की कोंकण रेल परियोजना पूरा होते देखने की अभिलाषा थी पर इतनी बड़ी परियोजना के लिए धनजुटाना बेहद मुश्किल काम था । डॉ. बिमल जालान, जो उस समय वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने केंद्र सरकार तथा इस रेल लाइन से लाभ मिलने वाले राज्यों के साथ मिल कर पैसा जुटा कर एक निगम बनाने का सुझाव रखा । इस धारणा के लिए श्री फर्नांडिस तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी. पी. सिंह और चार राज्यों के मुख्य मंत्रियों को सहमत कर सके । प्रो. मधु दंडवते ने भी वित्त मंत्री के रूप में दिल खोल कर अपना सहयोग दिया । श्री ई. श्रीधरन रेलवे बोर्ड में मेंबर इंजीनियरी थे और निर्माण के बारे में अनुभवीय इंजीनियर थे । वे कोंकण रेलवे की धारणा के बारे में बहुत अधिक उत्साही थे क्योंकि यह एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था ।

योजना आयोग से मंजूरी प्राप्त करने, परियोजना के लिए केबिनेट की मंजूरी और निगम गठित करने के लिए जरुरी कार्रवाई 1989 के पूरे साल जारी रही। इसी समय फरवरी, 1990 में श्री फर्नांडिस द्वारा इसे रेल बजट में शामिल कर लिया गया । श्री ई. श्रीधरन को 30 जून 1990 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के उपरांत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में निगम का प्रमुख बनाया गया । 19 जुलाई, 1990 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड के रूप में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (के.आर.सी.एल) का गठन किया गया । पहली बार भारत सरकार ने रेल परियोजनाओं पर अपना नियंत्रण रखने की नीति में ढील बरती । इसके अलावा परियोजना का लाभ उठाने वाले चार राज्यों- महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को इस स्वायत्तशासी निगम में भागीदार भी बनाया गया जिसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ई. श्रीधरन थे । इस निगम के हाथ में लगभग एक असंभव कार्य था । 15 सितम्बर, 1990 को जब श्री शरद पवार द्वारा रोहा में इसका शिलान्यास किया गया तो रोहा और मंगलोर के बीच इस दुर्गम पठार को जीतना, दर्जनों पहाड़ों और नदियों को पार कर 760 कि.मी. की रेल लाइन बनाने का काम सामने पड़ा था- परियोजना बहुत बड़ी थी और समय बहुत कम था कोंकण रेलवे को यह रेल लाइन बनाने के लिए महज पांच साल का ही समय दिया गया था - किसी भी तरहयह समय उपयुक्त नहीं था लेकिन श्री श्रीधरन की टीम को अभी यह जानना था कि उन्हें किस तरह के पठारी क्षेत्र से मुकाबला करना होगा जबकि कुछ सर्वेक्षण भी किए गए थे किंतु महाराष्ट्र में इस पूरी लंबाई के पूरेआंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे – जबकि प्रस्तावित रेल मार्ग की आधी लंबाई महाराष्ट्र में ही थी । इस परियोजना को पूरा करने के लिए एक संगठन स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण उपाय था।भारतीय रेल पर अपने वर्षों के अनुभव से श्री श्रीधरन ने एक ऐसा संगठनात्मक ढांचे की रचना तैयार की जिससे काम पूरा किया जा सके । 760 कि.मी. की इस परियोजना को सात खण्डों में बांटा गया जिसमें से हर एक भाग लगभग 100 कि.मी. लंबाई का था । ये खण्ड थे- महाड, रत्नागिरी, (उत्तरी) रत्नागिरी(दक्षिणी) कुडाल, पणजी, कारवार और उडुपि।

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कॉर्पोरेट कार्यालय चीफ इंजीनियरों को काफी अधिकार दिए जाने तथा पूरे खण्ड पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिए जाने के कारण कोंकण रेलवे `लाल फीताशाही` की कहावत से निजात पा सकी तथा काम की गति बढ़ा सकी । कॉर्पोरेट कार्यालय में , ऐसे इंजीनियरों की एक टीम रखी गई जिन्हें सिविल इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी, सिगनल एवम् दूरसंचार इंजीनियरी, मैकेनिकल इंजीनियरी तथा भंण्डार और वित्त में विशेषज्ञता हासिल थी । इन्हीं लोगों ने डिजाइन, योजना, बड़े कामों की टेण्डरिंग और ठेकों के लिए एक रणनीति के तहत सभी आवश्यक कार्य पूरे किए । कई खण्डों में चीफ इंजीनियरों को भी रखा गया जो सिविल, विद्युत, सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियरी के थे तथा उपमुख्य लेखा अधिकारी भी रखे गए । फील्ड स्तर पर इंजीनियरी कॉलेजों से नए 400 ग्रेजुएट इंजीनियरों को भर्ती किया गया – यह अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठा और उत्साह से भरा एक बड़ा कदम था । इस परियोजना को सफल बनाने के लिए संगठन को छोटा पर कुशल बनाए रखना जरूरी था । निर्माण के काम में जब सबसे अधिक तेजी थी तब भी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से लेकर सब कर्मचारियों की संख्या 2,400 से अधिक नहीं थी । कंप्यूटर के वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) और लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) से उनके प्रयासों को बढ़ावा मिला तथा पूरे रेल मार्ग पर तुरंत फैक्स और वॉयस कम्युनिकेशन की सुविधा भी प्राप्त हो गई जिससे काम को रोके बिना तुरंत निर्णय लेना संभव हो सका ।